桃園農改場成功開發適合北部氣候的大豆新品種「桃園1號—金圓」

A+

A-

北部地區大豆主要為秋作栽培,冬季東北季風伴隨霪雨侵襲之低溫潮濕環境,以致平均公頃產量僅約1,300公斤、乾燥調製損耗高且產品附加價值有待提升等問題,使產業發展受阻。農委會桃園區農業改良場透過耐候高產新品種育成及乾燥調製技術建立,以提高產量、降低損耗進而增加農民收益;並建立大豆脆果加工新技術,增加大豆加工可利用性以提升附加價值等科技研發成果的應用,期待再創產業發展新契機。

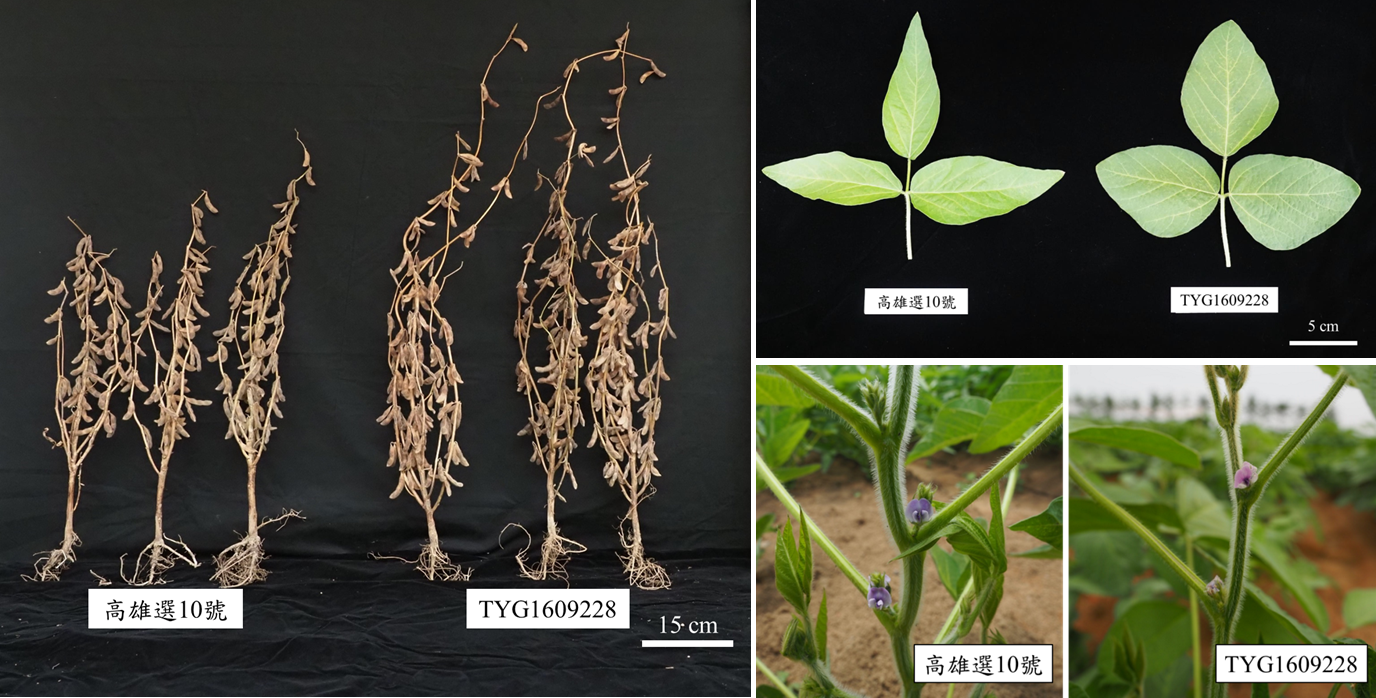

新竹以北非為大豆傳統產區,桃園區農業改良場因應「大糧倉計畫」、稻作4選3、大區輪灌制度等提高糧食自給率、休耕地活化、稻田轉作等產業輔導措施的推行,建立北部地區大豆綜合管理栽培技術,並自2015年起合計辦理27場講習及機械化栽培觀摩會進行技術擴散,農民栽培每公頃平均產量由800公斤,提升至13,00公斤,大豆栽培由不可行轉變為可以種植。栽培面積自2015年59公頃成長至2018年530公頃達高峰,4年間面積增加8.9倍,2019至2021年則每年平均維持在450公頃左右,目前產業發展稍有停滯。北部地區大豆栽培輔導初期,桃園區農業改良場即對產業遭遇的問題加以因應,包括自2016年起,透過雜交育種,歷時7年,育出全台灣第一個適合北部地區環境栽培之大豆(黃豆)新品種`桃園1號’,具有中早熟(生育日數春作108日,秋作98日)、高產(春作2,040公斤/公頃、秋作2,450公斤/公頃)、高蛋白質含量(平均41.9%)且適合機械化栽培等特性,並透過1,256位民眾投票選出「金圓」為商品名稱,將新品種育成的喜悅帶給廣大民眾,提高國人對國產大豆之認同。並歷經3年技術研發,建立「大豆乾燥調製技術」,透過調整乾燥調製流程、豆粒乾燥前之預乾燥處理及控制乾燥溫度等程序,有效使平均16%的乾燥調製損耗降至10%以下,並技術移轉「北區非基改大豆雜糧理集貨處理中心」應用,協助農民乾燥調製需求。並針對大豆附加價值提升,開發「黑豆脆果加工技術」且技術授權桃園市觀音區農會使用,本技術開發之即食脆果產品,口感酥脆不硬,搭配調味可增加口味豐富性,適合開發為休閒食品應用。

桃園區農業改良場表示,「大豆乾燥調製技術」及「黑豆脆果加工技術」均已技術授權業者應用,以滿足產業需求並有助於技術的擴散,新品種`桃園1號-金圓’後續將申請品種權以利未來授權業者栽培、利用,並進一步評估新品種於中、南部主要產區的產量表現,希對於國內大豆產業的永續發展能有所助益。